こんにちは、理学療法士の秋葉です。

今回の院内勉強会では「新鮮外側靭帯/三角靭帯損傷の診断・治療」について学んだため報告します。

●はじめに

足関節の靭帯損傷は、外側では前距腓靭帯の損傷が、内側では三角靭帯の損傷が特に多くみられます。

足関節の捻挫に伴って生じることが多く、意外と身近な怪我です。状態によっては、慢性足関節不安定症へ進展してしまうケースもみられます。

(三角靭帯単独での損傷は少ないものの、慢性的な足関節不安定症の患者さんの72%が三角靭帯の損傷を伴っていたことがわかっています。)

今回は、そんな靭帯損傷時の評価や治療法などを学んだため、まとめていきます。

●外側靭帯損傷の重症度の評価;Kannus分類と超音波検査

受傷直後の治療としては保存的治療が第一選択となります。

その際、”どの程度安静にするべきか”や、逆に”どの程度動かしていく必要があるか”というような治療方針を検討するうえで、重症度(靭帯の損傷具合)の評価が重要になります。

受傷直後にはまず、患側に荷重をかけることができるかどうか?という点が重要視されます。

(荷重困難である場合は骨折を伴っている可能性があるため、レントゲンでの確認が行われることが多いです。)

従来ではこの評価に加え、Kannus分類などの重症度評価が用いられてきました。

Kannus分類

1度(軽傷)ごく軽度の腫れや圧痛 構造的な不安定性もない(靭帯の伸長)

2度(中等症)腫れと圧痛が存在し、靭帯の一部が切れている(靭帯の部分断裂)

3度(重症)重篤な腫れと圧痛、内出血 靭帯が完全に切れている(靭帯の完全断裂)

Kannus分類は簡便で汎用性も高いと言われていますが、基本的に臨床症状と身体所見に基づいた分類であり、客観性の担保に難があるとされていました。

この分類の他に、評価項目にストレステスト(患部に対して特定の動きを加えることで疼痛が誘発するかどうかを確認し、損傷具合をはかるもの)を含み、より正確な分類ができるものもありますが、受傷直後で腫脹や痛みが強い場合はテスト自体が困難となる場合もあります。

そこで現在はこれらの分類に、超音波による評価を追加することで、受傷直後でも客観性の高い重症度評価を行うことが可能となっています。

超音波を使用することにより、①靭帯損傷の程度 ②損傷した靭帯の数 をより客観的に評価することができます。

患者さんの痛みの程度に合わせてストレス超音波(足関節に動きを加えながら超音波をあて、断端の性状を確認するもの)等の詳細な検査を追加することも可能です。

また、レントゲンでは判別困難であった剥離骨折の発見につながることもあります。

●外側靭帯損傷の急性期治療

外側靭帯損傷の急性期治療としては、POLICEとよばれる治療法が選択されることが多いです。

(policeとは、P:protection OL:optional loading I:ice C:compression E:elevation の頭文字をとった言葉で、それぞれ保護、最適な負荷、冷却、圧迫、挙上の意味があり、患部に対してこれらの行為を行っていくことを指します。)

怪我をした際は、とにかく安静にしてひどくならないようにしないと、という気持ちになりやすいですが、optional loading(最適な負荷)には以下にようなメリットがあり大変重要です。

①不要な外固定や免荷による筋委縮や関節の拘縮を防ぐ

②適切な負荷をかけることによって損傷した組織の修復を促す

もちろん、損傷具合がひどい場合にはきちんと安静期間を設けることが必要となるため、これらの鑑別が重要となるのです。

〔例1〕重症度評価において極軽度の靭帯損傷であるとわかったため、早期から可動域訓練・荷重訓練を行う

〔例2〕重症度評価において損傷度が高いとわかったため、受傷初期に一定期間外固定を行ってから、可動域訓練・荷重訓練を開始する

※保存的治療が第一選択となることが多いですが、受傷後から3か月経過後にも症状が残存する場合などには、超音波検査をもとに手術治療へ移行する場合もあります。

●三角靭帯の機能と診断

ここからは、足関節内側の三角靭帯について記載していきます。

三角靭帯においても、上記の外側靭帯損傷と同様、急性期における適切な評価と治療が重要となります。

三角靭帯の損傷では内果(内くるぶし)周囲の腫れや痛み、皮下出血がみられることが多いです。

三角靭帯は浅層および深層に分けることができます。靭帯損傷時には深層の機能低下が主となり、足関節の不安定性が生じるといわれていますが、浅層に関しては、関節の変形に関与し、成人偏平足の原因となるといわれています。

●三角靭帯損傷の診断方法

三角靭帯損傷の検査としてはレントゲン撮影や超音波検査等が用いられます。

三角靭帯はとても複雑な構造をしており、また受傷直後は関節内の血腫により靭帯が正常な走行とは異なる走行をしていることもあるため、評価が難しい疾患だと言われています。

超音波検査では、特に身体所見にて圧痛のある部分にあてることが重要となります。

●三角靭帯損傷の治療

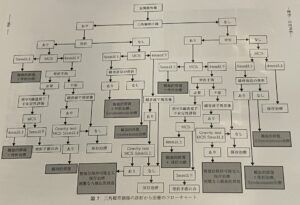

レントゲンや超音波での検査結果をもとに、フローチャートに基づいて治療方法が選択されます(下図)

従来、骨折に合併した三角靭帯損傷については骨部分を正常にかつ強固に固定できれば、三角靭帯の修復は不要とされてきましたが、近年は修復することによって早期荷重が開始できる場合があるなど、修復の利点が報告されています。

明らかな断裂を疑う場合には手術が検討されることが多く、身体所見における圧痛が強い部位や、超音波での損傷部位を参考に手術が進められていきます。

●さいごに

今回は足関節の靭帯損傷について理解を深めることができました。

受傷直後から動かしたり体重をかけたりすることを怖いと感じる患者さんも多いと思います。

今回学んだことを生かし、適切な助言や運動方法をお伝えできるよう努めたいと思います。

次回の投稿もお楽しみに(^^)/